接地用補償コンデンサ

水の位置エネルギーを利用

直接接地系統と非接地系統の地絡

変圧器の2次側の接地方式の違いで地絡事故時の様相は大きく異なります。

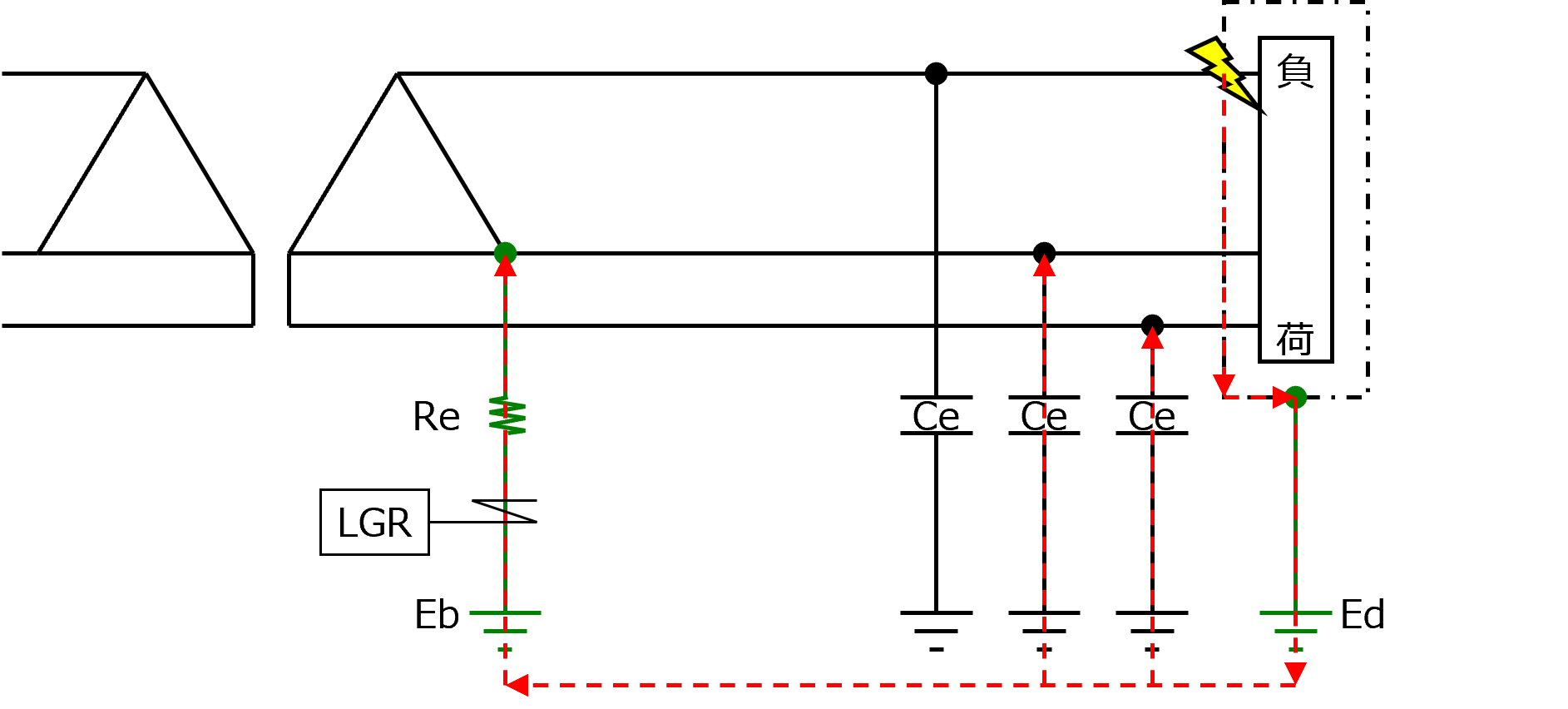

図1

図1は、2次側の1端子が接地されている3相変圧器の2次側の機器が完全地絡した場合の図です。

変圧器2次側はデルタ巻線のため中性点を取れず、1端子を接地しています。Reは接地抵抗です。また、その接地線に地絡継電器を設置し地絡監視をしています。変圧器2次側の電路と対地との間には見えないコンデンサである対地静電容量Ceが存在します。

変圧器の2次側が直接接地である場合、負荷側で絶縁不良が発生すると比較的大きな漏洩電流が流れます。この漏洩電流は、絶縁不良となった箇所から大地へ流れ、大部分が変圧器2次側のB種接地を通じて変圧器2次側1端子に戻り、一部は対地静電容量Ceに流れます。そのため直接接地系統の漏洩電流値は、絶縁不良となった箇所と大地との間の地絡抵抗値と、変圧器の2次側の直接接地の接地抵抗値に大きく左右されます。

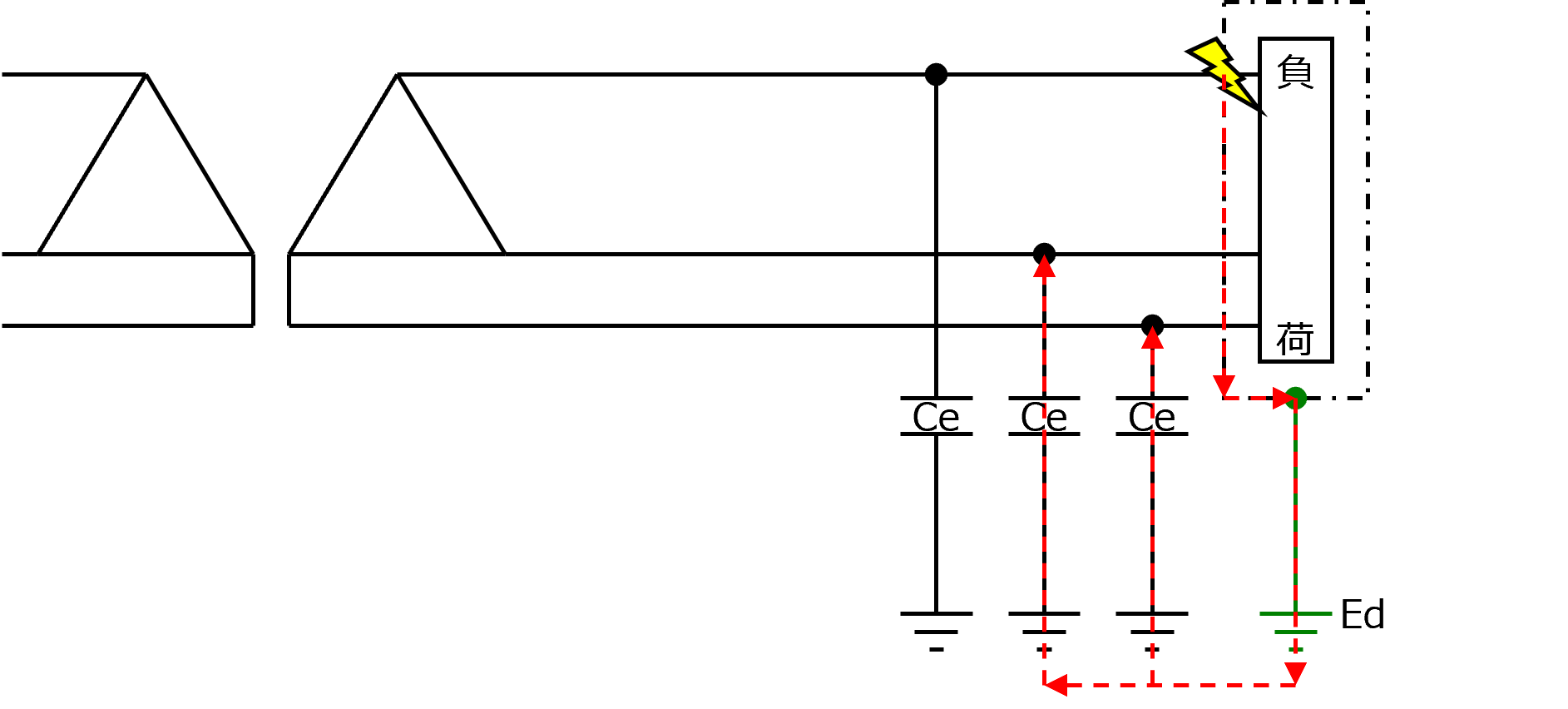

図2

図2は、2次側が接地されていない3相変圧器の2次側の機器が完全地絡した場合の図です。変圧器の2次側が300Vを超える場合は、変圧器を混色防止板付きとすれば2次側を非接地にできるため、2次側が400Vデルタ結線の変圧器などがこれにあたります。

変圧器の2次側が非接地である場合、負荷側で絶縁不良が発生しても変圧器の2次側が接地されていませんので、漏洩電流は絶縁不良となった箇所から大地へ流れ、大地と電路との間の対地静電容量Ceを通じて変圧器に戻ります。そのため非接地系の漏洩電流値は、絶縁不良となった箇所と大地との間の地絡抵抗値と、変圧器の2次側電路の対地静電容量による容量性インピーダンス値に大きく左右されます。

対地静電容量を流れる電流

図2の対地静電容量Ceによる容量性インピーダンスXcは、周波数をf、変圧器の2次側電路と大地の静電容量をCとすると、

Xc=1/2πfC

で求められます。静電容量Cが大きくなれば容量性インピーダンスXcは小さくなります。

また、静電容量Cは、誘電率をε、導体面積をS、導体間隔をdとすると、

C=εS/d

で求められます。

よって容量性インピーダンスXは電路の亘長と大地との距離によって決まり、電路布設環境が同じであれば電路の亘長が長いほど容量性インピーダンスXcが小さくなり、漏洩電流が大きくなります。逆に電路の亘長が短いほど容量性インピーダンスXcが大きくなり、漏洩電流が大きくなります。

送電線等は、電路の亘長が著しく長いため、対地静電容量は大きくなりますが、需要家の変圧器2次側の電路は亘長が比較的短いため、Ceの値は小さくなり容量性インピーダンスXcは大きくなります。

そのため非接地系統の負荷で絶縁不良が発生しても、漏洩電流が小さく、零相電流で絶縁不良を検出する漏電遮断器(ELB)や地絡継電器(GR)を動作させることができません。

その対策として接地用補償コンデンサを設置します。

補償コンデンサの効果

補償コンデンサを設置すると・・・

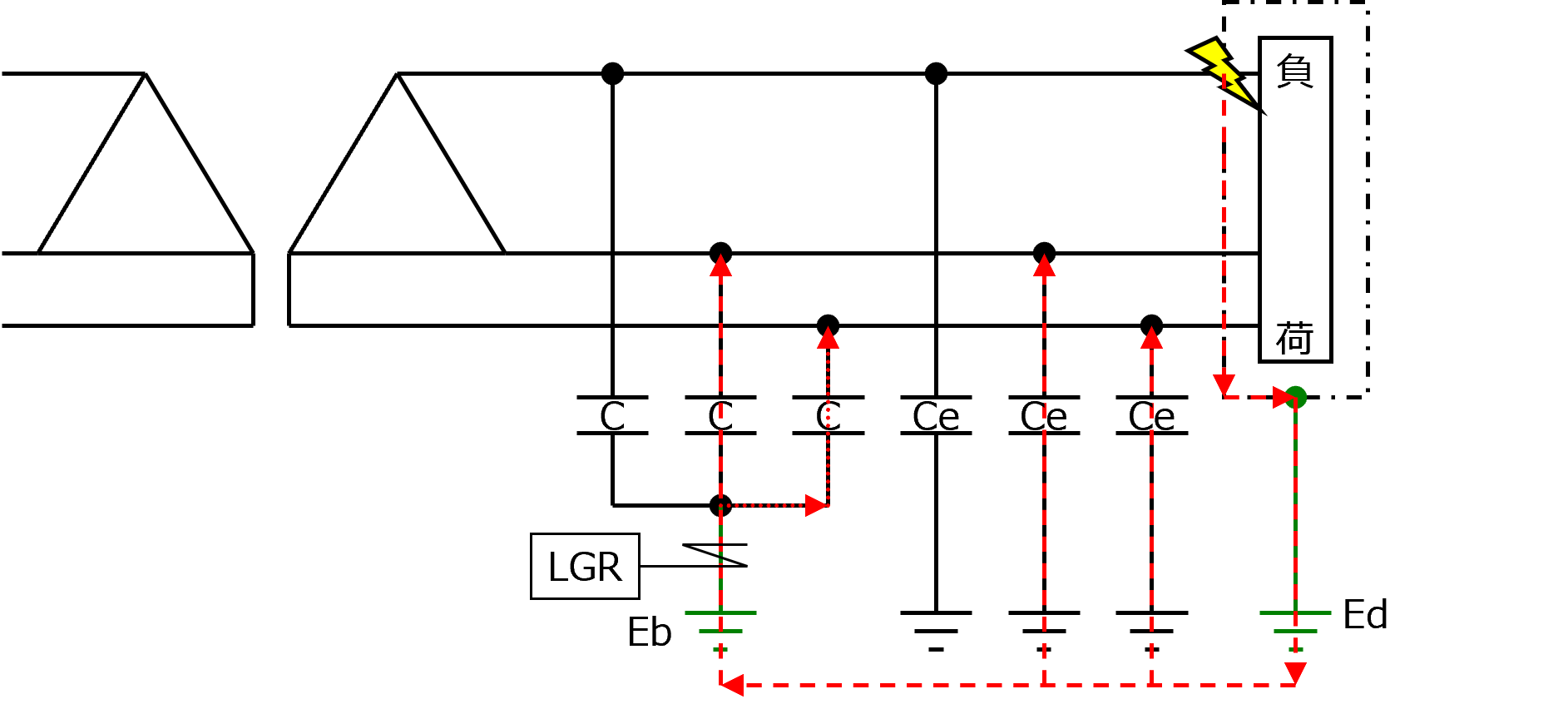

図3

図3は、図2の系統に補償コンデンサを設置した図です。

変圧器2次側の1端子と大地を、補償コンデンサCを介して接地します。補償コンデンサCは対地静電容量Ceより著しく大きい静電容量を持っています。この補償コンデンサを対地静電容量と並列に電路に接続すると変圧器2次側の対地静電容量を増大させますので、容量性インピーダンスを小さくする効果があり、零相電流での地絡検出を可能にします。

TOPページに戻る

サイト内検索

電気とはなにか

電気の歴史

電荷

電気力線と電束

原子と分子と電子

電気の回路と水の回路

電流とは

電圧とは

抵抗とは

電力と電力量

直列・並列接続の合成抵抗

分圧と分流

直流と交流

正弦波交流

抵抗・リアクタンス・インピーダンス

電界と磁界

磁荷

磁力線と磁束

磁気ヒステリシス

コイルとインダクタンス

コンデンサと静電容量

共振

力率と皮相・有効・無効電力

零相電流とI0r・I0c

3相交流

ベクトル図の使い方

電線にとまった鳥が感電しない理由

需要率と負荷率と不等率

パーセントインピーダンス法(%Z)

ホイートストンブリッジ

スターデルタ変換・デルタスター変換

電圧降下

過渡現象

過渡現象(R-L直列回路)

過渡現象(R-C直列回路)

原子力発電の仕組み

水力発電の仕組み

火力発電の仕組み

太陽光発電の仕組み

関東と関西で周波数が違う理由

なぜ交流送電なの?

停電

瞬時電圧低下

受電方式

スポットネットワーク受電方式の仕組み

ループ受電方式の仕組み

進相コンデンサと力率割引

遮断器と開閉器と断路器

開閉サージ

GIS(ガス絶縁開閉装置)

UGS・UAS・PGS・PAS

保護継電器

変圧器(トランス)

励磁突入電流

接地(アース)

統合接地

接地用補償コンデンサ

電源冗長化

フェランチ効果

オームの法則

クーロンの法則

キルヒホッフの法則

ファラデーの法則・レンツの法則

フレミングの法則

ミルマンの定理

テブナンの定理

ガウスの定理

重ね合わせの理

アンペア周回積分の法則

ビオ・サバールの法則

第3種電気主任技術者 理論

第3種電気主任技術者 電力

第3種電気主任技術者 機械

第3種電気主任技術者 法規

第2種電気主任技術者 1次理論

第1種電気主任技術者 1次理論

第1種電気主任技術者 1次電力

第1種電気主任技術者 1次機械

第1種電気主任技術者 1次法規

第1種電気主任技術者2次試験 電力・管理

第1種電気主任技術者2次試験 機械・制御

エネルギー管理士(電気) 電気の基礎

技術士一次試験 共通科目数学

技術士一次試験 共通科目物理

技術士一次試験 共通科目化学

技術士一次試験 基礎科目

技術士一次試験 電気電子部門 専門科目

技術士一次試験 適性科目

技術士二次筆記試験 電気電子部門 必須科目

技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 発送配変電

技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 電気応用

技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 電子応用

技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 情報通信

技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 電気設備

技術士二次筆記試験 総合技術監理部門 必須課目